【走过60年】铜街子二三事 |

|

|

|

|

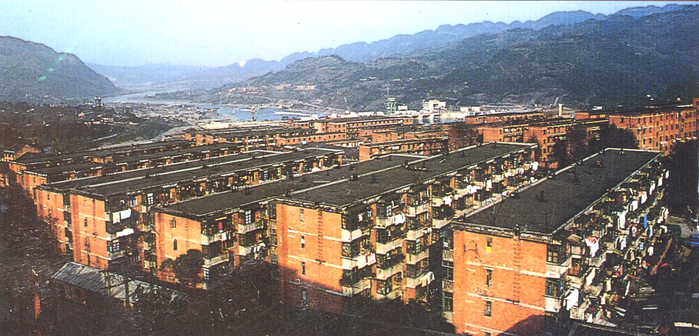

清晨的薄雾还在大渡河上缠绵,铜街子的上班路便开始苏醒。这条连接曹山住宅楼与大渡河左岸办公楼的道路直至施工现场的路,承载着七局人十三个春秋的足迹,串联起无数关于奋斗与温情的故事。 铜街子水电站职工小区 路与时光絮语 天还未完全透亮,半小时甚至一小时前,职工们就陆续走出家门。穿过小溪沟上那座石桥时,溪水潺潺,似在轻声诉说新一天的期待。踏上灰石盆的水泥路,脚步与地面接触的声响,仿佛是与岁月的默契对白。一路前行,四处、二处、三处的办公楼和家属区依次经过,像是时光长廊里的一个个驿站。 上班的队伍浩浩荡荡,摩肩接踵。局长、书记、处长、科长,还有众多职工,皆融入这流动的人潮。晴天,解放鞋、球鞋踏过尘土飞扬的道路;雨天,雨靴与雨伞构成独特的风景。相遇时,那一声声简单的“早啊”“上班去啦”,没有职位高低的隔阂,只有平等、祥和、轻松与自然在空气中流淌,宛如春日里最温暖的微风,拂过每个人的心间。 下班时分,这条路又换了一番模样。夕阳的余晖为归途镀上一层金色,从办公楼一路向上,人们的脚步不再匆忙。不同部门下班时间各异,有些科室,即便到了晚上八点,仍有灯光倔强地亮着,映照出坚守岗位的身影。而工地上,更是机械轰鸣,车来车往,直至深夜。归途上,有人停下脚步,站在路边,就着暮色讨论工作;有人分享着攻克难题、完成任务的喜悦,笑声在山谷间回荡;还有人瞅准机会,向路过的领导汇报请示工作。此时的这条路,轻松与繁忙交织,热闹与愉悦共生,仿佛一首和谐的交响曲。 这短短半小时的上班路,七局人一走就是十三个年头。春去秋来,寒去暑往,他们走过四季更迭,走过风雨兼程。每一步,都踏在电站建设的征程上;每一步,都朝着心中的目标靠近。终于,在岁月的打磨下,高峡出平湖,璀璨明珠闪耀大渡河。 如今,铜街子已华丽转身,成为旅游胜地与艺术休闲之所。节假日里,游人如织,人们沉醉于高峡平湖的壮美自然风光,也在电站建设展览中,触摸那段波澜壮阔的岁月,感受大坝建设者们无私奉献、不懈奋斗的精神力量。而那条承载着无数记忆的上班路,虽已不再是往日的忙碌模样,却永远镌刻在七局人的心中,成为时光长河里最珍贵的印记,诉说着过去,也启迪着未来。 席平在铜街子广播站 电波里的青春与坚守 在七局入川的历史长河中,铜街子广播站宛如一颗璀璨的明珠,照亮了无数职工的日常。自1966年落地生根,这里便成了七局最豪华的播音殿堂。广播站隶属局宣传部,宣传科精心管理着播音员与播音业务,每日清晨7点、正午12点、18点,三次准时响起的广播声,如同一座无形的时钟,丈量着工地岁月的流逝,也编织着职工们的生活韵律。从中央电视台的时事要闻,到热火朝天的工地动态,再到沁人心脾的文学篇章、悠扬动听的歌曲,丰富多元的内容深受职工喜爱,成为大家生活中不可或缺的精神食粮。 1983年,我踏入局宣传部宣传科,与广播站结下不解之缘。每日清晨抵达办公室,首要任务便是为中午的广播筹备稿件。我穿梭于工地各个角落,挖掘施工一线的鲜活故事,写出即时的工地新闻;催促各处通讯员积极供稿;伏案审阅修改一篇篇稿件,忙碌得脚不沾地。 上午十一点半前,必须将工地新闻精修完毕,无论是局领导的施工部署,还是重点作业面的进度战况,抑或工地上的好人好事,都要精心打磨。待广播员前来取稿时,我还会逐篇细细叮嘱播音要点。 十二点整,广播准时响起,我屏息凝神,专注聆听每一个字句,直至播音结束,紧绷的神经才得以舒缓。下午一上班,重复上午的工作,直到播音员结束第三次播音工作。这便是我日常工作中紧张而又充实的一天。 广播站的姑娘们,个个都是闪耀的“声音精灵”。她们年轻朝气、干练利落,甜美的嗓音、字正腔圆的播音,如春风拂面,让工人们沉醉其中,大家都说听她们播音是一种极致的精神享受。走在工地的她们,身姿挺拔,自信昂扬,构成一道靓丽的风景线。这些优秀的播音员,都是历经层层严格选拔,从众多竞争者中脱颖而出的佼佼者,不仅具备扎实的文字功底,更有着出色的播音素养。 从大坝基坑的破土动工,到明渠截流的关键节点,再到电站竣工的圆满时刻,十几年间,她们始终坚守岗位。每天清晨,她们用清脆的声音唤醒沉睡的山谷,迎接第一缕晨曦;及时将党和国家的声音传递到职工心间;把局里的施工安排精准传达到每位工人;让工地上的好人好事传遍每个角落。她们用声音传递正能量,给予职工温暖与关怀。 岁月流转,这些姑娘们从青春洋溢的二十岁,渐渐步入人生新阶段,结婚生子、组建家庭,但她们从未因个人事务耽误一次播音。除了日常三次播音,她们还要协助维修师傅,爬高上低、风里来雨里去,参与广播线路的维护工作。在施工关键时期,工地现场的广播站总能看到她们坚守的身影,常常工作到深夜十一点,却从不喊苦喊累。 记得有位播音员,为了不耽误工作,将一岁多的儿子送回乐山沙湾的母亲家。每周这样的离别与团聚,成了她心中对孩子难以言说的亏欠。即便生病,只要还能坚持,她们就会坚守岗位,带病工作对她们而言已是常态。 在设备简陋的80年代初,仅靠一台留声机、黑胶片和麦克风,全凭手动操作与个人感悟把控播音效果,可姑娘们凭借精湛的播音水平,将最美的声音送入每个人的耳畔。 为了进一步提升播音质量,局里作出重要决定——送播音员前往四川省广播电台培训。这是局里首次开展此类学习活动,姑娘们得知消息后,兴奋之情溢于言表,前往成都的路上,欢声笑语不断。 培训期间,四川省电视台首席女播音员田老师亲自授课。田老师要求极为严格,从呼吸节奏、发音技巧,到语调的抑扬顿挫、播音速度的精准把控,每项都进行细致入微的教学与严格考核。 姑娘们学习起来全神贯注、废寝忘食,下班后回到招待所,仍在反复练习。有时为了一个音节,她们会花费数天时间打磨,一旦觉得不满意,便咬牙继续钻研。周末,仍选择留在房间,一遍又一遍聆听老师的播音,仔细揣摩其中的技巧。 半个月的时光转瞬即逝,姑娘们的进步有目共睹。临别时,田老师感慨地说:“我带过许多学员,但像你们这样勤奋刻苦的,着实少见。不愧是中央大企业的员工,思想觉悟高,学习自觉性强,对自己的要求更是严苛!” 七局进川后的岁月里,一代代播音员从基层走来,在新老交替中,又奔赴不同的岗位。但那些在铜街子广播站里,用声音传递温暖、用坚守书写青春的日子,永远定格成一段珍贵而动人的记忆,在时光的长河中熠熠生辉。 招录播音员考试现场 电站的建设者 20世纪80年代初,我国水电建设尚处于技术与设备相对滞后的阶段,机械化程度有限。诸多施工环节不得不依赖人力推进,高强度的劳动不仅效率低下,更伴随着极高的安全风险。然而,七局的建设者们凭借着吃苦耐劳、敢打硬仗的坚韧作风,出色地完成了铜街子电站的施工任务,书写了一段波澜壮阔的奋斗篇章。 在明渠开挖时,三处肩负土石方开挖的施工重任。彼时,岩石爆破全靠风钻工手持沉重的风钻,一寸寸凿击岩层、打孔装药,实施爆破。三处的作业面紧邻办公楼下方的河床,每当风钻轰鸣,整个大地都随之震颤,“突突突”的钻孔声震耳欲聋,飞扬的岩粉裹挟着尘土遮天蔽日。即便风钻停歇,厚重的尘雾仍久久盘踞在河道上空,迟迟不肯散去。风钻工们结束一天的劳作时,浑身上下早已裹满细密的灰尘,汗水在脸上冲刷出一道道沟壑,连原本的面容都难以辨认。远远望去,他们宛如一尊尊凝固的青铜雕塑,以坚毅的姿态屹立于天地之间,构成了一幅当代“大禹治水”的雄浑群像。每次目睹这震撼人心的场景,我的内心都久久难以平静——这,就是我们的水电工人,是用血肉之躯铸就大国工程的脊梁! 为最大限度减轻粉尘对工人的健康威胁,局处领导与技术人员绞尽脑汁、反复尝试。洒水车不间断喷洒降尘,空压机全力驱散粉尘,可在当时的技术条件下,始终无法根治粉尘危害。久而久之,矽肺病成为风钻工群体难以摆脱的职业病。 曾有一次,我前往三处,借用他们的会议室。会议室管理员开门时,同他的交谈中得知,这位45岁的管理员正是因患上矽肺病,无法再承受高强度的风钻作业,组织体恤他的身体状况,才将其调至后勤岗位。言语间,他满是对组织关怀的感激之情,朴实的话语里,藏着建设者们对事业的无悔坚守。 还有一回,我前往三处政治处送文件,恰逢几名风钻工收工。他们浑身沾满泥水与灰尘,正围在宿舍楼前的水龙头下冲洗衣物和身体。 我关切地提醒:“师傅,下班啦?天凉,当心别着凉感冒。”一位四十岁上下的师傅闻声抬头,冲洗后的脸庞被烈日与风沙染成古铜色,魁梧的身躯透着常年劳作的健硕。 他爽朗大笑,声音如洪钟般响亮:“放心!咱这身板硬朗得很,哪能轻易被打倒!”说着,还用力拍了拍胸膛,发出“砰砰”的声响。身旁的工友们也跟着放声大笑,爽朗的笑声回荡在暮色里。望着背影,一股由衷的敬意在我心底油然而生。 他们是水电七局铜街子电站千千万万建设者的缩影。他们或许未曾留下闪耀的姓名,却用日复一日的默默付出,在祖国水电事业的丰碑上镌刻下永恒的印记。他们是当之无愧的建设英雄,他们的奉献精神,如巍峨大坝般坚实,如滔滔江河般绵长,如巍巍青山般不朽。祖国不会忘记,人民不会忘记,历史更会永远铭记这群用生命点亮万家灯火的追光者!(责任编辑 黄琪) 铜街子水电站首台机组发电仪式 |

|

|

|

| 【打印】 【关闭】 |